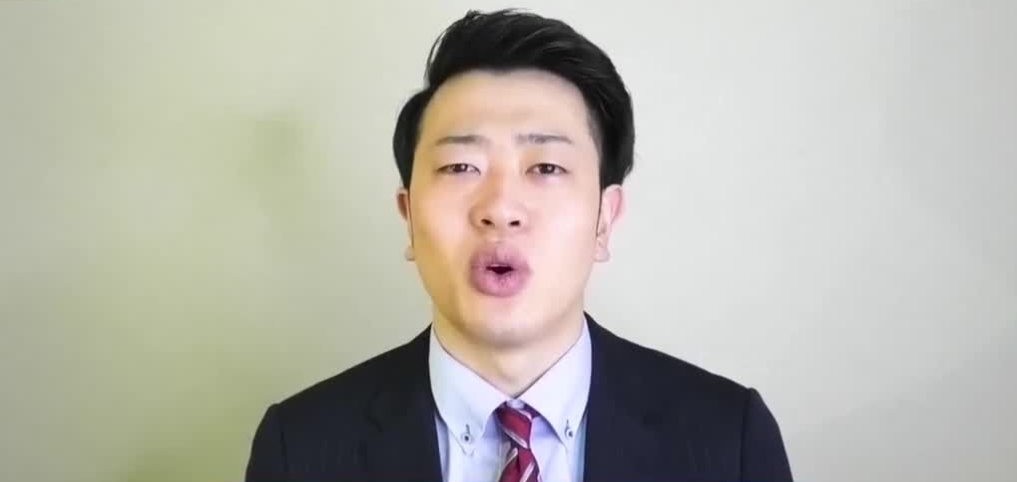

2025年8月時点でチャンネル登録者数が90万人に及ぶ人気のYouTuberドントテルミー荒井さん

幅広い層が「楽しみながら教養を深められる」「知れば知るほど癖になる」など、人気がありますが一部の層からは「気持ち悪い」と言われています。

その理由を5つに絞って徹底解説しました。

ドントテルミー荒井が気持ち悪いと言われる理由

ドントテルミー荒井さんは、唯一無二の個性と独自の世界観で多くのファンを魅了している一方で「なんか気持ち悪い」「ちょっと苦手かも」と感じる人も少なからず存在します。

ここでは、そういった否定的な声の背景にある理由を5つに厳選してご紹介します。

あくまでネット上の印象や偏見に基づいたものであり、誹謗中傷を目的とした内容ではありません。

話し方が独特でクセが強い

ドントテルミー荒井さんの動画を観たとき、まず印象に残るのがその話し方です。彼の語りは、一般的なYouTuberのような勢いやテンションの高さとは一線を画し、どこか静かで抑揚の少ないスタイルが特徴です。

低めの声で、ゆったりとしたテンポで言葉を紡ぐ様子は、深夜ラジオを思わせるような落ち着いた空気を感じさせます。

この独特なトーンは、一部の視聴者にとっては心地よく、聞き手の緊張を解きほぐしてくれるような癒しの存在にもなっています。

しかし、その一方で「何を考えているのかわからない」「感情が見えにくくて不気味」といった違和感を抱く声も少なくありません。

特に、動画の中で突然声のトーンを強めたり、意図的に間を空けたりと、プレゼンテーション的な演出が加わる場面では「わざとらしい」「芝居がかっている」と感じてしまう人もいるようです。

こうした演出が、彼のユニークさとして評価される場合もありますが、視聴者の受け取り方によっては堅苦しく感じられる要因にもなり得ます。

また、特定の場面でやや大げさなリアクションを見せることもあり、その瞬間に「面白い!」と感じる人もいれば、「いまの反応、ちょっと過剰じゃない?」と戸惑う人もいます。

全体的に見て、彼の話し方には一種の個性が詰まっており、それが魅力にもなれば、逆にとっつきにくさにもつながっているのです。

このように、ドントテルミー荒井さんの語り口は、聞く人の感性に強く影響を与えるスタイルです。

落ち着いた話し方を魅力と捉えるか、それとも違和感と感じるかは、視聴者の価値観によって大きく分かれるポイントであり、それこそが彼の評価が二極化しやすい最大の理由なのかもしれません。

表情が不自然と感じる人がいる

ドントテルミー荒井さんに対して「気持ち悪い」と感じる声の中には、彼の語り口や話し方だけでなく、その容姿や表情に由来する印象も少なくありません。

外見というのは、視聴者の感情にダイレクトに働きかける非常に繊細な要素であり、ときにその第一印象が動画の内容よりも強く記憶に残ることさえあります。

顔の印象というのは、視聴者の感情に直結する大きな要素。荒井さんの場合「いつも表情が硬い」「笑ってるのか真顔なのか分からない」と感じる人が多いようです。

具体的には、下がり気味の眉毛や、少し紫がかった厚みのある唇が印象的で、独特な顔つきが違和感として捉えられることも。

決して容姿に問題があるというわけではなく、画面越しに伝わる印象の問題が「なんか怖い」「気持ち悪い」と感じさせてしまうことがあるようです。

実際には、荒井さんに強く惹かれた人も存在します。

現在の奥様とは、彼女の方から積極的にアプローチして交際に発展し、結婚に至ったというエピソードがあり、彼の外見や雰囲気に魅力を感じた人も確実にいたことが分かります。

つまり、見た目の印象というのは人それぞれの感性に基づく非常に主観的なものであり、誰にとっても「良い」「悪い」と一言で片付けられるものではありません。

ドントテルミー荒井さんの容姿もまた、ある人には個性的で印象的に映り、またある人にはどうしても違和感として引っかかる。

その両極の受け取り方が同時に存在するのは、むしろ彼の存在感の強さの証とも言えるでしょう。

名前の違和感

「ドントテルミー荒井」という名は、一度目にしただけで記憶に残る強烈な印象を持っています。

カタカナと日本語がミックスされた独特の響きは、視覚的にも音的にも他のYouTuberとは一線を画し、ブランド名として非常に個性が際立っています。

ただし、そのインパクトが強いがゆえに、好奇心を引き寄せると同時に、どこか引っかかりを覚える人がいるのも否めません。

この名前のベースには「Don’t tell me a lie(嘘をつかないで)」という英語表現があるとされており、誠実さや真実を求める強い意志を感じさせます。

しかし、それを聞いた一部の視聴者の中には、「かえって本音を隠しているように見える」「強い言葉の裏に不安定さを感じる」といった複雑な印象を抱く人もいるようです。

情報発信者でありながら自身の素顔をほとんど明かさない彼の姿勢が、そうした受け取り方に拍車をかけているのかもしれません。

特にネット上では、「誰が話しているのか」が信頼性に影響を与える時代です。

そのなかで、顔を出さずに活動するという選択は、匿名性ゆえの自由さを得る一方で、見る側にとっては心理的な“壁”を感じる要因にもなります。

どこか謎めいているように見える彼の存在は、安心感よりも「つかみどころのなさ」を連想させ、これが「距離を感じる」「本音が見えない」といった印象へとつながっていくのです。

また、名前そのものに対しても「意識が高すぎるように見える」「コンセプトがわかりにくい」といった意見があり、真剣に活動していることが伝わりにくいという側面もあります。

特に、ストレートな言葉ではないぶん、受け手によって意味や意図の解釈に幅が生まれ、それが「ネタっぽく感じる」「本気か冗談か分からない」といった印象につながってしまうこともあるようです。

名前はその人の“看板”であり、第一印象を大きく左右する要素です。

だからこそ、それが強烈であればあるほど、受け手にポジティブな関心だけでなく、慎重な疑念や誤解までも呼び込んでしまうことがあるのでしょう。

荒井さんの名付け方には、記憶に残るという意味での“成功”がある一方で、視聴者によっては「壁」として感じられてしまうリスクが共存しているのです。

彼の発信スタイルやキャラクター性と、このユニークなネーミングが完全に噛み合っていないように見えることが、評価を複雑にしている要因のひとつとも言えます。

見る人によって「魅力的なブランド」として受け取られることもあれば、「つかみどころがなくて不安」と感じられることもある。

まさにその振れ幅の大きさこそが、ドントテルミー荒井という存在を語る上で、欠かせない一面なのかもしれません。

急な人気上昇でアンチが増えた

YouTubeでの活動が軌道に乗り始めると同時に、ドントテルミー荒井さんの名前は急速に広まり、SNSや各種メディアにも取り上げられる機会が増えていきました。

教育系や教養系コンテンツという真面目なジャンルでありながら、その独特の話し方や雰囲気が話題を呼び、短期間で多くの注目を集める存在となったのです。

しかし、こうした“無名からの急浮上”というパターンは、必ずしも好意的に受け取られるばかりではありません。

世の中には「急に出てきた人=怪しい」「どうしてこんなに伸びているのか裏があるに違いない」と疑いの目を向ける層も一定数存在します。

特に顔出しをせずに発信していることや、本名・経歴などの詳細があまり明かされていない点は、「正体がわからなくて不気味」といったネガティブな印象につながっているようです。

YouTubeでは、視聴者が配信者の人となりや背景を把握しながらコンテンツを楽しむ傾向が強まっており、バックグラウンドが見えにくい人物は心理的に距離を感じさせてしまうことがあります。

ドントテルミー荒井さんの場合も、動画自体のクオリティや情報の正確性が評価されている一方で「どんな人がこの情報を発信しているのか」が見えにくいことが、一部のユーザーからの不信感につながっているのかもしれません。

こうした背景もあり、インターネット上では「怪しい」「気持ち悪い」「信用できない」といったコメントが寄せられることもあり、それがいわゆる“アンチ”と呼ばれる否定的な声を生む土壌になっている可能性もあります。

視聴者が情報を正しく把握する前に、先入観や不安感によって印象を決めてしまうケースは少なくありません。

一方で、それほどまでに注目されているという事実は、彼の発信力や影響力の裏返しでもあります。

急成長しているYouTuberに対する評価は常に二極化しやすく、ドントテルミー荒井さんもその例にもれず「信頼できる教養系インフルエンサー」と見る層と、「背景が見えない不審な人物」と受け取る層に分かれているようです。

このように、ドントテルミー荒井さんの評価はその活動スタイルと発信スピードのギャップにより、好意と懐疑の狭間で揺れているのが実情です。

今後、彼がどのように視聴者との信頼関係を築いていくのか、その歩みもまた注目されるポイントのひとつとなるでしょう。

反感を買いやすいテーマ選び

ドントテルミー荒井さんの動画コンテンツが注目を集めている理由のひとつに、取り上げるテーマの“鋭さ”があります。

彼はエンタメ寄りの軽い話題ではなく、歴史的な出来事や現代の社会構造、さらには個人の内面に関わる哲学的な問いまで、踏み込んだ内容を扱うことが多いのです。

視聴者の多くは「普段なかなか聞けない話が聞けて面白い」「視野が広がった」と肯定的に受け止める一方で、特定のトピックに対して「そこまで突っ込むのはどうなのか」「少し不快だった」と感じる人も少なくありません。

これは、荒井さんが発信する情報が、視聴者それぞれの価値観や経験、信念にダイレクトに触れる内容であることが関係しています。

ドントテルミー荒井さんが扱うコンテンツは、自己啓発や人生哲学、社会批判など、テーマとして意識が高いと思われやすいものが多いです。

視聴者の中には「上から目線に感じる」「自分を正当化しているように見える」といった印象を持つ人も少なくありません。

こういったテーマは共感を得られやすい一方で、受け取り方によっては「説教臭い」「何様?」といった感情も引き出してしまいます。

その結果、内容よりも“発信者の姿勢”に反発する人が出てくるという構造です。

つまり、テーマそのものの善し悪しではなく、その届け方や視聴者との距離感が評価を左右しているのです。

ドントテルミー荒井さんの真剣なトーンや論理的な話し方は、人によっては「丁寧で誠実」と感じられるものの、別の人にとっては「偉そう」「正論ばかり」と受け止められてしまうこともあります。

特に、過去の歴史や社会の矛盾に切り込む内容は、それがたとえ事実やデータに基づいていたとしても、個人の立場や記憶に触れるものです。

そのため、視聴者の心を動かす一方で、反発も招きやすく「言ってることは間違ってないけど、なんかイヤだ」と感じさせてしまうケースもあるのです。

このように、荒井さんの動画は情報量の多さやテーマの鋭さが魅力である反面、見る人の“心の琴線”に触れすぎてしまうこともあり、その結果として「気持ち悪い」「苦手だ」といった感情が生まれる一因となっています。

最終的に評価を分けるのは、彼の発信する内容そのものではなく、「その内容にどう向き合うか」という視聴者の姿勢と感情の問題なのかもしれません。

彼の動画が多くの人に響くのと同じように、ある種の“拒絶反応”が生まれるのも、彼のコンテンツがそれだけ力を持っている証拠と言えるでしょう。

コメント